Alles fließende gehört ihr

Zu Ulrike Draesners penelopes sch()iff

Nicht jede Seefahrt ist lustig. Von einer unlustigen Seefahrt mit vielen Stationen an Land erzählt die Odyssee. Ihr Autor Homer schildert Abenteuer des Seefahrers von Ithaka, der, nachdem er im Trojanischen Krieg gekämpft hat, auf dem Heimweg immer wieder in die Irre geleitet wird, ehe er auf seine Heimatinsel zurückkehren kann.

In einer Ausgabe der Odyssee in der 1781 erstmalig erschienenen Übersetzung von Johann Heinrich Voss aus dem Jahr 1887 findet sich ein Vorwort des Schweizer Altphilologen Jacob Mähly, der neben Friedrich Nietzsche an der Universität Basel dozierte. Dieses Nachwort betont neben dem Patriotischen des Stoffs auch die Wandelbarkeit der Homerschen Heldendichtung und zitiert folgende Verse der Voss’schen Übersetzung:

Das alte, das ewig junge Lied,

aus dessen meerdurchrauschten Blättern

Uns freudig entgegensteigt

Der Atem der Götter

Und der leuchtende Menschenfrühling

Uns der blühende Himmel von Hellas.

Es ist diese Wandelbarkeit des Homerischen Epos, die schier unendliche Adaptionen, Relektüren und Umdeutungen des Stoffes und einzelner Figuren daraus ermöglicht, man denke an Franz Kafkas „Schweigen der Sirenen“, an Barbara Köhlers Niemands Frau oder an Margaret Atwoods Penelope und die zwölf Mägde, das auch Ulrike Draesner im Vorwort zu ihrer Anverwandlung des Stoffes, in penelopes sch()iff, erwähnt.

Für die Rück- und verborgenen Seiten von Stoffen und Geschichte interessiert sich diese selbst so vielseitige Autorin, seit sie schreibt. Häufig wendet Draesner Stoffe ‚auf links‘ in etwas Überraschendes und Lebendiges um, aus dem die Funken nur so sprühen, ohne falsche Scheu oder gar Ehrfurcht, mit den Worten des Klappentextes von penelopes sch()iff gefragt: „Wie kann man dem größten Mythos der abendländischen Kulturgeschichte angemessen begegnen? Man packt ihn in ein Gurkenglas – immerhin muss er transportiert werden.“ Diesen ironischen Ton kennt man von der Autorin, ebenso wie ihre Beweglichkeit und Neugierde im Umgang mit der Sprache und den Fragen, die sie sich beziehungsweise denen sie sich schreibend stellt, mit der sie neue Gattungen erfindet, wenn die bekannten und vorhandenen nicht hinreichend für die eigenen Zwecke sind, etwa den „Roman“, wie zuletzt in dem Prosatext zu lieben (2024), oder wie hier das „postepos“.

In penelopes sch()iff wendet sich Ulrike Draesner einer der Figuren aus der Odyssee zu, die sie, wie sie im Vorwort zu dem „postepos“ gesteht, lange Zeit nicht mochte: der Penelope, die, während ihr Gatte Odysseus in den Krieg und zur See fährt und ein abenteuerliches Leben führt, zuhause auf Ithaka hockt – und ‚hocken‘ ist genau das richtige Wort. Bis man ihre List erkennt, webt sie tagsüber und nachts trennt sie alles wieder auf – Inbegriff einer Frau, die Care-Arbeit verrichtet, wie Draesner sagt.

Diese Penelope ist in Draesners „postepos“ nun aber keine zarte, ätherische, keusche und geduldige Strohwitwe. Während Odysseus unterwegs ist, vergnügt sich diese muskulöse, kluge und vor allem auch mit Führungsqualitäten ausgestattete Frau nicht nur dabei, Ithaka ordentlich zu bestellen. Während Homers Penelope blass bleibt, birst sie in diesem „postepos“ vor Fülle:

Penelope ist: Migrantin, Kriegerin, Piratin, Lügnerin,

Erfinderin der Ökonomie, Gefangene, Verführte,

Objekt des Götterhasses wie der Götterliebe, Mutter,

Schwiegertochter, Ledas Nichte, Helenas Cousine,

Kassandras Nichts, alte Frau, Meeresgetier, Narbenträgerin,

Elitereisende, Sklavenhalterin und -entlasserin,

Polypin, Hausmutter, Diebin, Erfinderin der

Tierbeobachtung, Gör, Königin,

Blitz.

So facettenreich wird sie vorgestellt, so erlebt man sie in diesem immer wieder das Versmaß des Hexameters aufgreifenden Epos. Penelope hat, als Frau im fruchtbaren Alter, während Odysseus’ Abwesenheit ihre Liebschaften und bestellt die karge und kahle Insel nach besten Kräften. Odysseus dagegen, Oytis oder auch „Bruttl“, wie er hier genannt wird, kehrt heim als einer, der versehrt ist, der, wie Draesner im Vorwort beschreibt, unter dem leidet, was man heute Posttraumatische Belastungsstörung nennt, mit dem nicht viel anzufangen ist.

bruttl – und wie

er sitzt

aus ruß und

verkohlten knochen die

ihm verbliebenen

erbsen zählt

Mit diesem erschlafften Gatten ist kein Staat mehr zu machen, und das ist in Verbindung mit Odysseus’ traumatisch begründeter Brutalität der Grund für Penelope, mit ihren Töchtern und den Frauen Ithakas aufzubrechen und etwas Besseres zu finden als Langeweile und Trauma. Sie besteigen das „schiff der frauen“ und stechen in See. Bisweilen rudern sie schweigend, was Draesner durch die graphische Anordnung von Kommata visualisiert.

Homer fährt mit ihnen, in diesem Fall als Schildkröte, das Schiff dieser Frauen wird auch zu einer Art von Arche, auf der Tiere mitreisen, mit denen die Frauen Handel treiben, mit deren Hilfe sie sich an einem anderen Ort niederlassen und etwas Neues beginnen wollen. Sie gründen eine neue Stadt, die wir heute als Venedig kennen.

Ehe das gelingt, sind Opfer zu erbringen. Und zwar finden sie tatsächlich etwas anderes als Langeweile, aber manche auch den Tod. Doch ihre Solidarität, ihre Entschiedenheit, ihre Erfindungskraft und ihre Intuition helfen den Frauen im Miteinander weiter, insbesondere Penelopes Kraft ist erstaunlich:

wir glauben penelopes

grün-bronzefarbene augen

dringen durch wasser auf

grund

glauben an die sonne im

plan. zellen membranen gedichte

(all dies sind häute durch die man

geht) sind mutter vertraut. gestern

gab sie uns fischmilch zu kosten (findet

heraus was euch satt macht) was der

körper braucht nennt sie mikrochemie

und riecht wo man steht im zyklus

oder ob man die kraft hat den arm

eine halbe stunde in die höhe

zu halten – den arm. wo ich

einen flügel möcht. alles

fließende gehört ihr. fang-

techniken bringt sie uns bei

des unsichtbaren

Die „fangtechniken des unsichtbaren“ sind eine probate Metapher, um präziser zu fassen, was auch Ulrike Draesner in ihrem Schreiben anwendet, das so kraftvoll ist wie Penelopes Fähigkeit, den Oikos zu bestellen und den Aufbruch zu wagen. Das Drehen und Wenden des vermeintlich bekannten Stoffes bringt Dinge zum Vorschein, die so kaum oder nur am Rande gesprochen, gedacht, ausprobiert worden sind. Der uralte Stoff Homers erweist sich nicht nur als wandelbar, sondern durchaus auch als fadenscheinig, denn mit Draesner begreift man tatsächlich noch einmal neu, dass ohne die Frauen kaum die politische Ordnung, die der Organisation und Sorge des oikos bedurfte, hätte standhalten können, sie aber dennoch der Rede zu wenig wert schienen.

In dem Kapitel „dichtfleisch“ in penelopes sch()iff heißt es:

unter der reise liegt eine andere und eine andere und

So könnte man übertragen auf das „postepos“ sagen: „unter dem text liegt ein anderer und ein anderer und“. Es werden Lesarten, Sprachschichten und unbewusste Momente der Odyssee auch dadurch freigelegt, dass die Autorin Versatzstücke aus dem Griechischen einwebt oder dass sie mithilfe von Satzzeichen die Ruderschläge des Schiffs nachbildet, mit dem die Frauen sich aufmachen zu neuen Ufern.

In der Notation des Titels wird das Weberschiffchen der Homerischen Penelope auch ganz konkret zum Schiff, mit dem man aufbrechen kann in eine Welt, die nicht mehr von den Dichotomien Mann = aktiv vs. Frau = passiv, Mann = Herrscher vs. Frau = Dienerin bestimmt wird. Die Kettfäden des Mythos und die Schussfäden von Ulrike Draesners penelopes sch()iff bilden in diesem Sinn kein Gewebe, in dem in diesem Sinne klar zu trennen wäre, was den Männern, was den Frauen zuzuschreiben ist. penelopes sch()iff ist also kein feministisches, sondern ein postfeministisches Werk, intertextuell, intersektional, interessiert an Ambivalenzen, Aporien und Widersprüchlichkeiten.

Es steht im Dienst der Freiheit, der Offenheit, des Mutes, Bestehendes zu hinterfragen, ohne die Tradition zu verraten. Die Gelehrsamkeit, mit der dieses „postepos“ auch daherkommt, paart sich mit Spielfreude und Witz, und so entsteht ein Text, der gegen die kriegerischen Irrfahrten des Odysseus den lustvollen Aufbruch von Penelope und den mitreisenden Frauen setzt, die keinen Krieg, keine Heldenfahrten mehr wollen, sondern einen Haushalt, oikos, der für alle verträglich ist:

[…] eine frau aus der zukunft

in einem zug von penelope liest

zwei getrocknete seeigel

in der tasche sorgsam

gewickelt in zeitungspapier

bedruckt mit den aufregungen

eines neuen krieges ein wenig

fettig von fisch

Wie sehr dieses Buch darin der Antike verbunden ist, also sich der Tradition durchaus kritisch verpflichtet sieht, zeigt sich an der Verwandtschaft von Draesners Penelope mit einer anderen antiken Figur, die ebenfalls etwas gegen Krieg hatte: Aristophanes‘ Lysistrata, die durch einen Aufruf unter den Frauen Athens und Spartas zum Sexboykott die Männer dazu bringen möchte, den Krieg zu beenden.

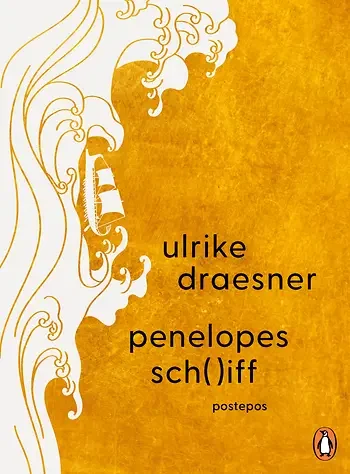

Ulrike Draesner: penelopes sch()iff. Gedichte. Penguin Verlag, München 2025. 304 S., geb., 34,– €.